Zum 80. Todestag des Danziger Autors

Von Peter Oliver Loew

Er war eine der vernehmlichen literarischen Stimmen Danzigs zu Beginn des 20. Jahrhunderts und einer der wichtigsten Heimatschriftsteller in der Geschichte der Stadt: Der vor achtzig Jahren gestorbene Walther Domansky prägte mit seinen Erzählungen, seinen Gedichten und seinen zahlreichen, in Zeitungen erschienenen Skizzen und Feuilletons das Wissen über Danzig entscheidend mit.

Geboren wurde Walther Domansky (der seinen Vornamen auch Walter schrieb) am 2. Dezember 1860 in Danzig als Sohn des Schiffskapitäns Richard Domansky. Er wuchs in einem alten Danziger Landhaus in Strieß auf, in dem schon Daniel Chodowiecki geweilt hatte und dem er später ein hübsches Feuilleton widmete. Während sein älterer Bruder Carl Wilhelm die Kaufmannslaufbahn einschlug, zog es Walter nach dem Besuch des Städtischen Gymnasiums zunächst zur evangelischen Theologie. Er studierte in Leipzig und Königsberg, ehe er 1885 Pfarrer in dem kleinen Dorf Neubarkoschin (heute Nowy Barkoczyn) bei Berent wurde. Hier gab es für die seit mehr als 250 Jahren in der Gegend siedelnden evangelischen Kolonisten eine Kirche, die jedoch zu Domansky Zeiten bereits sehr baufällig gewesen sein soll.

1888 trat er eine Pfarrstelle in einer größeren Ortschaft an, im nordhessisch-waldeckischen Sachsenberg. Doch 1890 beendete er seine Pfarrerlaufbahn, wie es heißt aufgrund seiner schlechten Gesundheit und eines andauernden Nervenleidens. Er zog zurück nach Danzig, fand eine Wohnung in der Niederstadt, in der damals gerade neu angelegten Straußgasse, und widmete sich der Schriftstellerei. Davon ließ sich mehr schlecht als recht leben, auch damals waren die Zeitungshonorare nicht besonders hoch, vom Buchverkauf konnte man ebenfalls keine großen Einkünfte erwarten. Und so nahm Domansky manche Gelegenheitsarbeit an und verfasste etwa Festschriften für Vereine und Geschäfte. In der Stadt war er zwar angesehen, wurde 1920 vom Danziger Magistrat zum 60. Geburtstag mit einer Silberplakette geehrt und vom Deutschen Heimatbund zum 70. Geburtstag 1930 zum Ehrenmitglied ernannt, doch an seiner materiellen Situation änderte dies nicht viel, so dass ihm – wie zu lesen ist – die Stadt schließlich eine kleine Wohnung im Auguste-Victoria-Stift auf Neugarten zur Verfügung stellte, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Am 8. Oktober 1936 starb Walther Domansky.

Schon in seiner Pfarrerzeit dürfte Domansky literarische Ambitionen entwickelt haben, denn bereits 1889 veröffentlichte er einige Predigten sowie unter dem Titel Das Hohelied von der christlichen Liebe einige Lieder auf eigene Texte im Druck. Kaum wieder in der Heimat, folgte 1891 im Danziger Verlag Bertling sein erstes „lokales“ Bändchen: Aus Danzigs Vorzeit. Drei Erzählungen für Jung und Alt. Die drei hier enthaltenen Erzählungen zeigen bereits, womit sich der Autor auch in den folgenden Jahrzehnten am liebsten beschäftigen sollte: Erbauliche Geschichten im protestantischen Geist und die lokale Historie. Die erste Erzählung, Der Milchpeter, handelt von einem im Danziger Werder lebenden Mann, der sich seinen Lebensunterhalt verdient, indem er die Milch seiner Ziege in Danzig verkauft, meist an die Familie eines Ratsherrn in der Brotbänkengasse. Eines Tages bewirtet ihn dieser mit einem Glas Aquavit, der dem einfachen Mann so zu Kopfe steigt, dass ihm ganz übel wird. Besorgt besucht die Bürgerfamilie den Milchpeter in seiner Kate, und nachdem er überredet wird, ein Gläschen seiner eigenen Ziegenmilch zu trinken – was er seit Jahrzehnten nicht getan hat –, geht es ihm gleich wieder besser. Das ist gewiss keine weltumstürzende Geschichte, sie lässt zudem jede Spannung vermissen, aber sie besitzt eine gewisse Gutmütigkeit, die viele von Domanskys Texten kennzeichnet. Die zweite Erzählung des Bandes, Simon Matern, berichtet von der legendenumwobenen Danziger Räubergestalt vom Anfang des 16. Jahrhunderts und bleibt dabei relativ nahe an den historisch überlieferten Ereignissen, auch wenn ein paar erfundene Personen in die Handlung eingeflochten werden: So gibt es hier zum Beispiel eine 18-jährige Jungfrau Namens Afra, die in Liebe zu dem verwegenen Räuberhauptmann entbrennt. Dieser wird schließlich gefangen, erkennt seine Verfehlungen und erhängt sich im Ankerschmiedeturm – woraufhin auch Afra das Zeitliche segnet. Die Geschichte Brot und Salz schmückt schließlich eine Episode aus der Belagerung Danzigs 1813 aus und erzählt das Schicksal einiger Insassen des Danziger Waisenhauses, die dem Hunger in der Stadt entkommen können.

Domanskys Verdienst war es, Episoden aus der historischen Literatur literarisch zu verarbeiten und einem (etwas) größeren Publikum zugänglich zu machen. In einer Zeit, in der die konfessionellen Bindungen noch stark waren, dürfte der oft moralisierende Ton seiner Texte auch auf eine gewisse Resonanz gestoßen sein. Während er sich hier in einigen Erzählbändchen, die keinen Lokalbezug hatten und in protestantischen Verlagen wie dem „Christlichen Verein“ Eisleben, dem „Lutherischen Büchereiverein“ Elberfeld oder der „Buchhandlung des Ostdeutschen Jünglingsbundes“ Berlin erschienen, keinerlei Grenzen auferlegen musste, weshalb diese Bücher mit Titeln wie Missionsröslein, Aus der Reformationszeit. Geschichten für unsere Kinder oder Tannenzweige heute allenfalls als Quelle zur Erforschung protestantischer Unterhaltungsliteratur herhalten können, sind andere Sammlungen zumindest noch von einem gewissen Interesse, vor allem, wenn sie Danzig-bezogene Texte enthalten. Dazu gehört zum Beispiel das Büchlein Resedablüten. Erzählungen und Gedichte, das 1901 erschien und eine Reihe von erbaulichen Pastorengeschichten enthält, etwa über eine Predigt auf dem Dominik-Jahrmarkt, eine Geschichte über den Johannistag in Danzig, an dem ein gelähmtes Mädchen glücklich stirbt, oder auch einige Gedichte wie Rings um die Stadt, das folgendermaßen beginnt:

Bin heute rings um dich, o Stadt, gegangen,

Ein Rundgang, der sich wahrlich thut verlohnen.

Doch mein Gemüth durchzog ein leises Bangen,

Wie viel des Elends drinnen möchte wohnen.

In Sammlungen wie Der Angststein (1902) oder Bilderbuch aus dem achtzehnten Jahrhundert (1904) kommen ebenfalls Danziger Erzählungen vor, und einige Danzig-Stoffe füllen sogar ganze Bücher: Eine gewisse Bekanntheit erlangte die historische Erzählung Moritz Ferbers Brautwerbung, die 1901 in der „Evangelischen Vereinsbuchhandlung“ Danzig erschien, aber bereits ein Jahrzehnt zuvor in Fortsetzungen in der Danziger Zeitung abgedruckt worden war. Auch hier werden die von der Geschichtsschreibung bekannten historischen Details über diese Episode aus der spätmittelalterlichen Geschichte Danzigs ausgeschmückt, ganz nach dem Gusto ihres Autors. Als ich dieses Büchlein vor Jahren las, notierte ich mir: „Recht schwaches, ganz biedermeierlich-pietistisch gehaltenes Werkchen“, und dabei lassen wir es auch heute bewenden.

Ähnlich verhält es sich mit anderen Büchern, so mit einer 1891 erstmals in der Danziger Zeitung und dann 1907 in Buchform erschienenen Erzählung, die immerhin mit ihrem Titel eine gewisse Aufmerksamkeit erheischt: Ob ein Mann seine Frau zu schlagen befugt sei. Gestützt unter anderem auf die farbigen Danzig-Berichte des Franzosen Charles Ogier aus dem Jahre 1635, erzählt Domansky die Geschichte der Agnete, die gerichtlich gegen ihren Mann vorgehen will, weil der sie gezüchtigt hat, deren Klage aber abgewiesen wird. Diese Handlung wird nun aber in Familien der Danziger Aristokratie verlegt, wo sich Mann und Frau ebenfalls gelegentlich streiten, doch am Ende werden – so wie bei Agnete und ihrem Gatten – auch in der Familie des Ratsherrn Treder die Missverständnisse ausgeräumt, und der Ratsherr kommt in einer Abhandlung über die Frage, ob Männer ihre Frauen schlagen dürfen, zu dem Ergebnis, dies dürfe nicht sein, da die Frau dem Mann ebenbürtig zur Seite stehe.

Gegenüber solchen Veröffentlichungen waren es aber wohl mehr noch die stadthistorischen Feuilletons und Skizzen, die Domansky beliebt machten und dazu beitrugen, ihn zu einem Heimatschriftsteller „wie aus dem Buche“ zu machen, der umfassend über alle Aspekte der älteren und jüngeren Geschichte seines Wohnorts berichtete. Diese Feuilletons erschienen über drei Jahrzehnte hinweg in den lokalen Tages- und Wochenzeitungen, in den Danziger Neuesten Nachrichten, der Danziger Zeitung, der Danziger Bürgerzeitung, auch in den lokalen Kalendern, und wurden später in einigen Sammelbänden veröffentlicht:

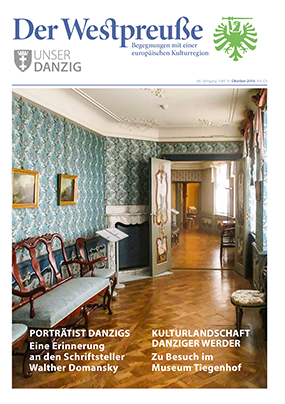

Rund um den Pfarrturm. Gesammelte Erzählungen (1928) und O Du mein Danzig! Allerlei Geschichten (1930). Mit großer Liebe zu den kleinen und größeren Details aus der Danziger Geschichte und Gegenwart macht sich Domansky hier ans Werk, und immer wieder holt er Vergessenes ans Tageslicht. Besondere Verdienste erwarb er sich um das Uphagenhaus, jenes seit Ende des 18. Jahrhunderts mitsamt seiner Inneneinrichtung unverändert erhaltenen Patrizierhauses, dem er zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Texte widmete. Damit trug er entscheidend dazu bei, dieses einzigartige Beispiel Danziger Bürgerkultur des Rokokos zu erhalten, und es zu einem Museum werden zu lassen, dessen Bedeutung so groß war, dass man es auch nach der Zerstörung der Stadt 1945 und dem Bevölkerungsaustausch nicht vergaß; heute erzählt es wiederaufgebaut vom einstigen Reichtum der alten Stadt.

Und es gibt noch einen weiteren Bereich der Literatur, in dem sich Walther Domansky Meriten erwarb – seine plattdeutschen Gedichte. Er versammelte sie in zwei Bändchen, Danziger Dittchen (1903) und Ein Bundchen Flundern (1904). Sie gehören zum Besten, was die Danziger Mundartliteratur hervorgebracht hat. Domansky hat ihre Entstehung im Vorwort zu den Danziger Dittchen geschildert:

Gedichte in plattdeutscher Mundart zu schreiben, ist immer ein Wagnis. Zumal in unserem Danziger Platt, in dem die Vokale vielfach eine eigentümlich dunkle, schwer wiederzugebende Klangfarbe angenommen haben. […] Nicht ohne mannigfachen Beirat aus höheren und niederen Ständen, wobei die Meinungen übrigens oft auseinander gingen, sind die meisten Worte in diesen Gedichten vorher gleichsam von der Zunge befühlt und hin und her bewegt worden, ehe sie zu Papier kamen.

Zum Abschluss das Auftaktgedicht zu diesem Band, in dem es eben um diese Dittchen geht – wie man in Danzig (und im ganzen preußischen Nordosten) die Silbergroschen zu 12 Pfennigen nannte:

Danz’ger Dittchen, so heww eck genannt

Mine Gedicht‹. Wer jenne noch kannt‹,

Ward gern sich damet de Tiet verdreewe,

Wenn em de Freid‹ am Ollen gebleewe,

On wenn de junge Generatschon

Uck sich dran freit, es’t min bester Lohn!

Priv.-Doz. Dr. Peter Oliver Loew, Stellvertretender Direktor in wissenschaftlichen Fragen am Deutschen Polen Institut Darmstadt, Lehrbeauftragter an der TU Darmstadt sowie an der TU Dresden und Übersetzer. Mannigfache Publikationen u. a. zur Geschichte Polens, Deutschlands und der deutsch-polnischen Beziehungen sowie zur Geschichte und Gegenwart Danzigs.