Mit diesem Wahlspruch wirbt das Weichselwerder-Museum in Tiegenhof um Besucher. Was hat der polnische Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz mit dem Weichselwerder zu tun? Wer machte dieses Land zum »Garten Polens«? Warum ist es ein »Butterland«? Was ist »Stobbes Machandel«? Vor wem flüchtete die schöne Prinzessin Tiege? Antworten auf diese und viele andere Fragen findet der Besucher im kleinen Museum in Tiegenhof, das sich bemüht, mit Hilfe von Gegenständen und am Schicksal einzelner Menschen und Familien die Geschichte des Weichselwerders zu veranschaulichen und zu bewahren.

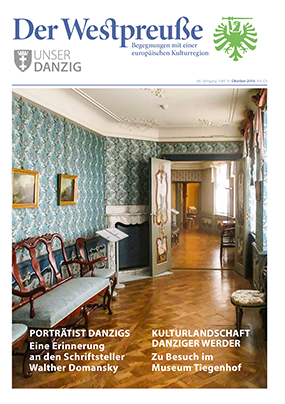

Das Museum ist ein wesentlicher Teil eines umfassenderen Projekts, das den Namen »Historisches Haus des Weichselwerders« trägt. Es hat seinen Sitz im renovierten Gebäude einer Käserei aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die früher dem Schweizer Leonhard Krieg gehörte, und bietet viele Attraktionen, von Geländespielen über Hochwasserschutzgruppen bis zu kulinarischen Workshops. Das Museum, das auf eine Initiative des Tiegenhofer Clubs zurückgeht, wurde 1993 eröffnet und ist ganzjährig dienstags bis sonntags für Besucher zugänglich. Die Dauerausstellung erstreckt sich über drei Etagen.

Vom Winde verweht

Im Erdgeschoss gewährt eine Abteilung zur »Hauptstadt des Weichselwerders« mit Postern Einblicke in die Geschichte von Tiegenhof seit der Stadtgründung bis zu jener dramatischen Wende, in deren Folge Tiegenhof zur polnischen Stadt Nowy Dwór Gdański wurde. Die Geschichtserzählung wird durch Informationstafeln vermittelt, die in ihren Konturen reizvoller Weise Silhouetten von alten, bis heute erhalten gebliebenen städtischen Gebäuden bieten. Dazu gehört auch der Tiegenhofer Wasserturm aus dem Jahre 1909 – eines der ersten Gebäude in ganz Europa, bei denen eine Stahlbeton-Konstruktion eingesetzt wurde –, der nun allerdings allmählich zur Ruine zu verfallen droht. (Davon können sich die Besucher selbst überzeugen, wenn sie sich nach dem Museumsbesuch auf einen zehnminütigen Spaziergang begeben.)

Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird aber vor allem von einem Bild gefesselt, das in der Abteilung über die ersten Anfänge der Stadt gezeigt wird. Das Gemälde bietet die einzige uns noch bekannte Darstellung des Tiegenhofer Schlosses, – wobei freilich unweigerlich eine dramatische Szene im Vordergrund ins Auge fällt: Ein Türke ist gerade im Begriff, eine junge Christin zu enthaupten. Das Bild ist wohl eine Reminiszenz an dramatische Geschehnisse aus dem Leben des jungen Adeligen Hans von Loitz, dessen Familie zur Zeit der Geschehnisse jene Ansiedlung besaß, die späterhin zum Städtchen Tiegenhof wurde. Hans wurde während seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land zusammen mit anderen Pilgern von den Türken gefangen genommen und kam erst nach Bezahlung eines erheblichen Lösegeldes wieder frei. Während dieser Zeit schloss er Freundschaft mit einem seiner Gefährten im Unglück, Reinhold Feldstedt; und diese Bindung wurden nach der glücklichen Heimkehr durch Ehen zwischen Mitgliedern der beiden Familien noch gestärkt.

Innerhalb der Geschichte von Tiegenhof darf Stobbes Machandel selbstverständlicher Weise nicht fehlen – ein Wacholderschnaps, der seit 1776 von der Familie Stobbe hergestellt wurde und der zur Zeit der Freien Stadt als ein »Danziger Nationalgetränk« galt. In der Abteilung, die dieser Familie gewidmet ist, werden originale Flaschen, Gläser und Fässchen von Stobbe Machandel präsentiert.

Darüber hinaus beherbergt das Museum einige Exponate, die mit konkreten historischen, individuellen Vorgängen verbunden sind und die Betrachter anzurühren vermögen. So verhält es sich mit den Schlüsseln zum Wohnhaus in der ehemaligen Schlossstraße, das vor dem Krieg der Konditoren-Familie Korella gehörte. Die Schlüssel überstanden den Untergang der »Gustloff«, wurden von der Familie verwahrt und 2011 dann vom damaligen Besitzer, Heinrich Korella, dem Museum übergeben.

Eine tragische Liebesgeschichte ist mit einem sehr auffälligen Ausstellungsstück verbunden, bei dem es sich um einen großen prachtvollen Schlitten handelt. Mit diesem Fahrzeug begab sich Teresa Świderska kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in die Kirche von Marienau, in der ihre Trauung stattfand. Drei Jahre lang hatte die junge Frau, die ein Massaker an Wolhyniern überlebt hatte, durch das Rote Kreuz ihren Verlobten Jan gesucht. Dann beugte sie sich dem Familiendruck und heiratete einen anderen Mann. Einen Tag nach ihrer Vermählung fand Jan, der ebenfalls nach ihr gesucht hatte, sie wieder; Teresa entschied sich jedoch, ihrem Gelübde vor Gott gegenüber menschlichen Emotionen den Vorzug zu geben. Erst als 75-jährige Witwe begegnete sie Jan bei einem Wolhynier-Treffen erneut. Als sie nun seine Bitte zurückwies, den Rest ihres Lebens gemeinsam mit ihm zu verbringen, beging er Selbstmord.

Eine nicht minder traurige Geschichte hängt letztlich mit einem handgeschriebenen Gebetbuch zusammen, das der Mutter des polnischen Dichters Czesław Miłosz gehörte. Als die Familie Miłosz gegen Ende des Krieges Litauen verließ und in den Weichselwerder kam, traf sie in einem Haus in Schönbaum, in der Nähe von Tiegenhof, auf eine alte, verlassene deutsche Frau, die an Typhus erkrankt war. Die Mutter des späteren Nobelpreisträgers pflegte diese Frau, steckte sich dabei an und starb selbst an dieser Krankheit. – Diese drei Geschichten sind durchaus typisch für ein Land, in dem sich die Schicksale von Flüchtlingen und Neuankömmlingen kreuzten und miteinander verflochten.

Neben diesen Relikten persönlicher Schicksale werden freilich auch Zeugnisse der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte gezeigt. Das herausragende Exponat sind in diesem Kontext die Überreste der letzten, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Entwässerungswindmühle aus dem Dorf Ostaszewo (Schöneberg). Hier stellt sich – über die technischen Merkmale hinaus – ein unmittelbarer Zusammenhang zu den Siedlern her, die aus dem Westen kamen und das Weichseldelta zu einer Kulturlandschaft machten, die bald als die »kleinen Niederlande« bezeichnet wurde.

Bete und arbeite

Im ersten Obergeschoss wendet sich die Ausstellung folgerichtig der Geschichte und den Schicksalen der frommen und arbeitsamen Mennoniten zu, die – in ihrer Heimat verfolgt – eine Zuflucht im Weichselwerder fanden und dieses Land zum »Garten Polens« machten. Die Konzeption und Einrichtung dieser Sektion (die mit niederländischen, deutschen und polnischen Texten versehen ist) wurde dem Museum vom Verein für polnisch-holländische Freundschaft gestiftet. Die Mennoniten waren aber nicht nur Landwirte, sondern übten auch andere Berufe sehr erfolgreich aus. Im 19. Jahrhundert stiegen sie des Öfteren zu Angehörigen der Bourgeoisie auf, für die dann jedoch stets – wie die Ausstellung beweist – nicht nur eine gute Zigarre und ein Gläschen Wein wichtig waren, sondern auch die gemeinschaftliche Sorge um Witwen, Waisen, Kranke und Alte. Viele der Bewohner waren auch begabte Handwerker wie z. B. Schreiner – von solchen Fertigkeiten zeugen häufig nur noch kunstvolle, mit großer Sorgfalt angefertigte Holzkisten, die – mit zufällig zusammengerafften Dokumenten, Erinnerungsstücken und anderen Gegenständen gefüllt – als Einziges auf die überstürzt angetretene Flucht mitgenommen werden konnten.

Ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Mennoniten im Weichselwerder bildet ihre Unterstützung des Nationalsozialismus. Viele von ihnen ließen sich von der Hitler-Propaganda verführen, die sie als »Niederrheinische Pioniere im Osten« bezeichnete. Für polnische Besucher ist es sicherlich interessant, zu entdecken, dass Anna German (1936–1982), eine in ihrer Zeit äußerst berühmte Sängerin, die als »polnische Nachtigall« gerühmt wurde, mennonitische Wurzeln hatte. Erwähnenswert ist schließlich auch ein kleines Lapidarium – Grabsteine, die aus alten Friedhöfen im Weichselwerder gerettet und ins Museum überführt worden sind.

Ein Dachboden voller Kuriositäten –

so lautet der Titel der Sektion im Dachgeschoss des Museums, die mit Absicht einem (vielleicht geringfügig ordentlicheren) Dachboden in Großmutters Haus ähnelt, den man hemmungslos durchstöbern darf. Gesammelt und »ausgestellt« (bzw. gelagert) werden hier viele nicht mehr gebrauchte Gegenstände, Werkzeuge, Gerätschaften – nicht zuletzt Buttermaschinen und verwandte Utensilien, denn der ganze Weichselwerder riecht – nach Günter Grass – doch nach Butter, Quark und Käsereien. Etwas ältere Besucher werden sich dort, möglicherweise mit einem Anflug von Melancholie, an alte polnische Fernsehapparate der Marken »Neptun« und »Alga« erinnern oder nachdenklich das Büchlein mit Empfehlungen für »Rationalisatoren« oder andere Relikte des untergegangenen Kommunismus mustern.

Joanna Szkolnicka